Все болезни глаз

Спросите врача!

Пигментная (тапеторетинальная) абиотрофия сетчатки (пигментный ретинит)

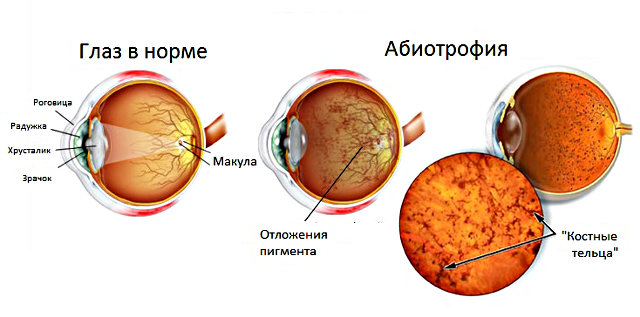

Тапеторетинальная абиотрофия – достаточно редкое наследственное заболевание, при котором в сетчаточной ткани (состоящей, как известно, из фоторецепторов двух типов, палочек и колбочек) поражаются преимущественно клетки палочкового типа. На более поздних этапах, впрочем, в патологический процесс вовлекаются и колбочки.

Первое клиническое описание такой патологии сетчатки принадлежит голландскому физиологу и офтальмологу Ф.К.Дондерсу, который в 1857 году ввел в медицинскую терминологию название ранее не описанного заболевания. Дондерс назвал его «пигментный ретинит» (что, согласно правилам образования диагнозов, подразумевало связанное с пигментацией воспаление сетчатки). Однако по мере дальнейших исследований и накопления достоверных сведений об этой патологии взгляды на нее пересматривались, название несколько раз менялось, но все чаще в них упоминалась истинная первопричина болезни, а именно дистрофия (например, «первичная тапеторетинальная дистрофия»).

Современная нозологическая формулировка, послужившая заголовком и темой статьи, наиболее точно отражает суть патологии. В частности, термин «абиотрофия» указывает на некий латентный (скрытый, неявный) процесс, нарушающий питание какой-либо ткани или органа без видимых на то причин.

Следует отметить, что насыщенные фоточувствительным пигментом родопсином палочки и колбочки (название дано в связи с характерной формой клеток этих типов) распределяются в сетчатке неравномерно. Едва ли можно сравнивать их по важности для зрения в целом, однако функции на эти рецепторы возложены определенно разные. Клетки колбочкового типа отвечают за цветоразличение и остроту центрального зрения; они расположены тончайшим слоем преимущественно в т.н. макулярной зоне, или «желтом пятне» по центру сетчатки. Палочковые рецепторы распределены более равномерно, однако ближе к краю их доля значительно превышает плотность колбочек; соответственно, эволюционной «задачей» палочек является периферическое («боковое») зрение и обеспечение хотя бы минимальной ориентации в темноте.

При определенных генных сбоях (причем такая аномалия, как показано выше, наследуется) нарушается трофика и оксигенация сетчаточной ткани – насыщение ее питательными веществами и кислородом с током крови. В отличие от многих аналогичных дистрофических процессов, этиопатогенетический механизм здесь пока не вполне ясен. Установлено, однако, что в большинстве случаев отмирание рецепторов идет от периферических зон сетчатки (где большинство составляют палочки) к ее центральной области. Возможны самые разные варианты динамики, но обычно такой процесс начинается в детстве и занимает годы или десятки лет. Чаще постепенная утрата зрительных функций происходит практически синхронно на обоих глазах, однако известно немало атипичных случаев: позднее начало, асимметричная дистрофия на одном глазу, поражение одного локального участка сетчатки и т.п.

В среднем, при неблагоприятном развитии процесса уже в возрасте после 20 лет зрение утрачивается настолько, что ставится вопрос об инвалидизации пациента.

Статистика свидетельствует также о повышенном риске таких осложнений пигментной абиотрофии, как вторичная глаукома, отек макулярной зоны сетчатки, катаракта и пр.

У больных с пигментной абиотрофией сетчатки повышен риск развития глаукомы, отека центральной зоны сетчатки, ранней катаракты.

Симптомы

Типичная клиническая картина пигментной абиотрофии сетчатки включает следующую симптоматику:

- гемералопия («куриная» или «ночная» слепота). Поскольку, как показано выше, при абиотрофии страдают преимущественно те рецепторы, которые отвечают за зрение при низкой освещенности, вполне закономерным является раннее появление симптома гемералопии. Нередко истинный его смысл становится ясен лишь спустя многие годы развития процесса, когда изменения на сетчатке уже отчетливо визуализируются при офтальмоскопии и устанавливается окончательный диагноз;

- постепенное сужение поля зрения от периферии к центру (в соответствии с типичным направлением процесса). Если в начале заболевания это нарушение можно установить лишь специальным исследованием полей зрения (периметрия), то на поздних стадиях зрительные функции ограничены лишь небольшим неправильным островком в центре взора, который, как замочная скважина, позволяет человеку видеть только прямо перед собой (т.н. тоннельное зрение) при полном отсутствии бокового зрения;

- снижение остроты зрения и способности к цветовосприятию (на поздних стадиях, когда дистрофический процесс распространяется уже на центральную область сетчатки и уничтожает соответствующие рецепторы-колбочки);

- наконец, при безостановочно прогрессирующем, с той или иной скоростью, процессе исходом заболевания оказывается тотальная слепота.

Диагностика

Первыми и обязательными компонентами обследования при подозрении на тапеторетинальную абиотрофию являются визометрия (измерения остроты зрения) и периметрия (исследование полей зрения). Производится визуальное исследование структур глазного дна с использованием специальной линзы. При значительной длительности и интенсивности процесса его диагностическими признаками выступает наличие т.н. костных телец (очажков дистрофического отмирания клеток), уменьшение калибра сетчаточных вен, побледнение выходящего в сетчатку диска зрительного нерва.

Информативным и диагностически важным методом объективной оценки функционального статуса сетчатки является электрофизиологическое исследование. Изучается сохранность зрения и способность к ориентации в условиях темноты. Поскольку наследственный характер пигментной абиотрофии известен и доказан, понадобится консультация медицинского генетика; целесообразен и желателен также офтальмологический осмотр кровных родственников пациента, особенно младших – для выявления процесса на самых ранних стадиях.

Лечение

К сожалению, на сегодняшний день этиопатогенетическое лечение (т.е. направленное на устранение непосредственной причины) пигментной абиотрофии пока не найдено. Однако определенным эффектом в отношении замедления ее темпов обладают определенные витаминные комплексы, стимуляторы гемодинамики и трофики сетчатки, а также пептидные биорегуляторы, которые одновременно с интенсификацией метаболических процессов в определенной степени стимулируют регенерацию ретинальной ткани.

В нашем офтальмологическом центре Вы или Ваши родственники могу пройти курс консервативной терапии при тапеторетинальной абиоторофии сетчатки, включающий парабульбарные, внутримышечные и внутривенные инъекции сосудистых, витаминных препаратов и ретинопротекторов («Ретиналамин», «Кортексин»), что поможет сохранить зрение на долгие годы.

Из хирургических методов нами успешно применяется процедура реваскуляризации заднего отдела глаза. Она улучшает кровоснабжение сетчатки и обменные процессы, стабилизируя и в ряде случаев улучшая зрительные функции.

Основные перспективы в исследованиях тапеторетинальной абиотрофии и поиске путей ее излечения связывают с развитием генной инженерии и генной терапии. Другое направление исследований связано с разработкой микроэлектронных протезов сетчатки, которые по техническим характеристикам и биосовместимости смогли бы приблизиться к естественной ретинальной ткани. Однако эта технологическая проблема, несмотря на непрекращающиеся исследования и испытания, пока далека от удовлетворительного решения.

Специальное предложение

Стали хуже видеть? У ребенка плохое зрение?

В нашей клинике Вы можете пройти комплексное обследование глаз на современном оборудовании и получить профессиональное заключение врача офтальмолога и рекомендации по устранению проблем за 4 000 рублей (для пенсионеров - 3 000 рублей)!

Включено:

- проверка остроты зрения с коррекцией и без

- авторефрактометрия и биомикроскопия

- пневмотонометрия (глазное давление)

- офтальмоскопия (с широким зрачком!)

- рекомендации по результатам диагностики

Записаться на прием Вы можете по телефону или воспользовавшись онлайн-формой на нашем сайте.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ!

Наши контакты

Принимаем карты

Записаться на приём

Записаться на приём Написать в WhatsApp

Написать в WhatsApp Задать свой вопрос

Задать свой вопрос

Telegram

Telegram